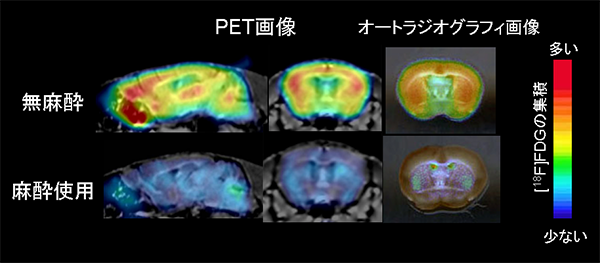

独立行政法人理化学研究所分子イメージング科学研究センター(以下、理研CMIS)の分子プローブ機能評価研究チーム(尾上浩隆チームリーダー)の水間広研究員らは、マウスの脳の活動を生きたまま無麻酔の状態でPETイメージングする方法を世界に先駆けて確立しました。 病院などでPET(陽電子断層撮影装置)やfMRI(機能的磁気共鳴画像診断装置)などの生体イメージング検査を行う際には、撮像中に体の動きがあると良質な画像を得ることができないことから、検査を受ける人は体を動かさないようにと指示されるのが一般的です。動物実験ではヒトのように指示することができないため、撮像中は麻酔薬を使って動物を眠らせて動かないようにして撮影します。しかし、麻酔薬は眠ることによって意識のレベルを低下させるだけでなく、脳や全身の血流、心拍数、体温など、すべての機能に影響を及ぼすことから、生体本来の機能を正しく知るためには、ヒトと同じように意識のある状態で測定することが必須となります。この問題を受けて、分子プローブ機能評価研究チームらはこれまでに霊長類のマカクサルやマーモセットに対して、麻酔薬を使わない無麻酔の状態でのPETイメージング法を世界に先駆けて確立し、脊髄損傷後のリハビリテーションの脳内機構やセロトニントランスポーターの生理的な活性分布について世界で初めて明らかにしてきました。げっ歯類のマウスは、他の哺乳類の実験動物と比較して小型で扱いやすく、また、遺伝子操作が容易であることから、アルツハイマー病モデルマウスなど様々な遺伝子改変モデル動物が作製され、多くの病態研究に使われています。しかし、その小ささゆえに、PETでの高精度の測定は難しく、しかも脳の細部を観察し機能を調べることは不向きであると考えられており、がんの研究以外にはあまり用いられていませんでした。本研究では、侵襲性の低いユニークな頭部固定法を開発し、PETによる無麻酔状態のマウスの脳機能を観察するための精度の高いイメージング法が確立されました。

分子プローブ機能評価研究チームが確立した無麻酔下でのマウスのPETによる脳機能イメージング法は、グルコース代謝のみならず、今後、様々なPETプローブを用いて生きたまま神経機能を観察することを可能とします。また、遺伝子を改変したマウスへと応用することで、今まで知られていなかった生体内での役割を明らかにし、脳研究分野に新しい展開をもたらすことが大いに期待されます。本研究の成果は米国核医学会の学術雑誌である「The Journal of Nuclear Medicine」の7月号に掲載(6/16オンライン掲載)され、その成果の一部が表紙を飾りました。

|