iPS細胞を用いた移植治療の効果を分子イメージングで診断

-パーキンソン病モデルサルに移植したヒト由来神経細胞のライブイメージング-

分子プローブ機能評価研究チーム 川崎 俊之

私たちが手や足を動かすとき、脳ではドーパミンという分子がはたらき神経細胞どうしで必要な信号のやり取りを仲介します。ドーパミンを産生する神経細胞がなんらかの理由で変性してしまうと、体の動きをスムーズに制御できなくなり、運動機能障害が引き起こされます。この症状を示す典型例がパーキンソン病で、一度失われた神経は再生しないことから根本的な治療法のない難病の一つです。しかし、近年の幹細胞研究の進展により、失われたドーパミン神経細胞を移植で補う再生医療の実現が期待されています。特に京都大学の山中伸弥博士らが作製したiPS細胞(人工多能性幹細胞)は、拒否反応を起こさない自己由来の細胞移植が可能となるため、世界各国で臨床応用に向けた研究が進められています。

iPS細胞を用いた移植治療では、移植後の細胞が本当に期待通りのはたらきをしているか、がん細胞のように振る舞っていないか、拒絶反応が起きていないかなど、移植細胞や移植された周りの脳の状態を正確にチェックする必要があります。このような検査は移植直後から長期間にわたって継続的に行わなければなりません。そのため、できるだけ簡単で患者さんに苦痛の少ない方法が望まれます。PETやMRIなど、非侵襲的な画像診断技術を用いて移植細胞の正確な状態をライブイメージングすることができれば、移植治療の臨床応用に向けた大きな一歩となります。

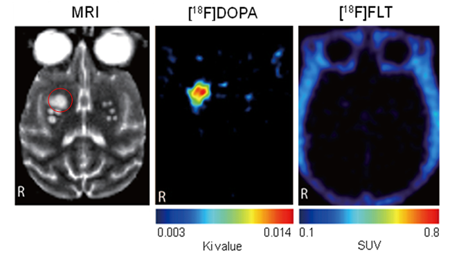

研究チームは、ヒトのiPS 細胞が効率よくドーパミン神経細胞になるための培養条件を探り、こうしてできたドーパミン神経細胞を、薬剤投与により人為的にパーキンソン病の症状を再現したカニクイザルに移植しました。移植後の生着状況やドーパミン産生能を調べるため、まずMRIによる組織画像で移植細胞の位置を特定しました。次に、放射性同位体で標識したドーパミンの材料(ドーパミン前駆分子)を投与しPETで検査すると、移植細胞がその分子を盛んに取り込んでいることを確認できました。また別の標識化合物を使った実験で、移植細胞の異常な増殖は認められないことも確認できました。これは、ヒトiPS細胞に由来する移植細胞がサル脳内でドーパミン産生能をもつ正常な神経細胞としてはたらいていることを示しています。そしてこれらの事実は、病理組織検査によっても確認されました。

今回の成果から、iPS細胞を用いた細胞移植治療が効果的で安全性が高い治療法となる可能性があること、並びにMRIやPETなどの分子イメージング技術が移植治療を非侵襲的に検証する評価法として非常に有用であることが示されました。今後さらに、移植細胞をより詳細にライブイメージングできるように改良を行い、ヒトへの応用の際にもこの手法が適用できるよう研究を進めていきます。

* この研究は、京都大学iPS細胞研究所(菊地哲広研究員、高橋淳准教授ら)の研究グループと、理化学研究所 分子イメージング科学研究センター

分子プローブ機能評価チーム(尾上浩隆チームリーダー、林拓也副チームリーダー、川崎俊之研究員)との共同で行われました。研究の詳細は

こちらをご覧ください。

* この研究成果は、『

Journal of Parkinson's Disease (Volume1, Number4, Pages 395-412)』(2011年12月29日電子版公開)に掲載されました。

|

iPS細胞に由来する細胞を移植して6ヶ月後のパーキンソン病モデルサル脳のMRI画像(左)とPET画像(中央、右)。

MRI画像で確認された移植細胞の生着部位(赤丸の囲み)において、PET画像ではドーパミン産生能が確認され(中央)、腫瘍形成は認められなかった(右)。

[18F]DOPAはドーパミン前駆物質DOPAをフッ素の放射性同位体18Fで標識した分子、[18F]FLTはDNAの部品となるチミジンを同様に18Fで標識した分子をさし、それぞれドーパミン産生細胞、分裂細胞(腫瘍細胞)を検出するPETプローブである。PET画像では、プローブ集積濃度の高い部位を赤色で示した。 |